por Elizabeth Coatsworth Ilustraciones de Bárbara Cooney

Martín vivía en la casa de sus abuelos, en medio de un huerto de manzanos. Recordaba haber visto desde siempre manzanos a su alrededor, cubiertos de flores en primavera, con brillantes frutos, o de color gris negruzco en contraste con la nieve en invierno. Los orioles eran tan comunes como los petirrojos en aquella granja, y en otoño, al despuntar el alba el venado se acercaba para comerse las manzanas que habían caído al suelo. Martín tenía sus amigos predilectos entre los árboles: aquellos que parecían tener las ramas especialmente colocadas para que pudiera trepar y descansar en ellas, cómodamente sentado durante horas y horas.

Martín vivía en la casa de sus abuelos, en medio de un huerto de manzanos. Recordaba haber visto desde siempre manzanos a su alrededor, cubiertos de flores en primavera, con brillantes frutos, o de color gris negruzco en contraste con la nieve en invierno. Los orioles eran tan comunes como los petirrojos en aquella granja, y en otoño, al despuntar el alba el venado se acercaba para comerse las manzanas que habían caído al suelo. Martín tenía sus amigos predilectos entre los árboles: aquellos que parecían tener las ramas especialmente colocadas para que pudiera trepar y descansar en ellas, cómodamente sentado durante horas y horas.

El niño no tenía más amigos que los árboles. No había otros niños en la granja, y tanto su abuelo como su abuela estaban siempre muy ocupados. Un día, jugando en el desván, encontró unos libros viejos que habían pertenecido a su padre cuando era niño. Desde entonces, Martín pasó todo el tiempo que pudo leyendo. A su abuelo no le gustaba todo aquello.

—Deja ya este libro —dijo con enfado un día en que Martín llegó con retraso a la mesa— Si andas por ahí todo el día con la cabeza llena de cuentos tontos, Martín, nunca serás un buen manzanero. Uno debe trabajar duro y pensar

en las manzanas. Anda, date prisa. Esta tarde me ayudarás a podar el huerto del este.

Martín quería a su abuelo más que nada en el mundo. Cuando creciera, le gustaría ser como él, dueño del gran huerto, pero las ideas del cuento inacabado continuaron calentando su cabeza durante toda aquella tarde de principios de primavera.

-¡Martín! ¡Martín! —repitió su abuelo— ¿Estás sordo, muchacho? Te dije que me dieras el cuchillo de podar.

Pero Martín no podía olvidar el cuento. Trataba de una princesa y una bruja, y encantamientos y muchas cosas emocionantes. Intentando adivinar el final del cuento, Martín olvidó sostener el pie de la escalera. No amontonó las ramas podadas para quemarlas. Se equivocó al colocar las cosas, no escuchó lo que se le decía y estuvo realmente terrible.

Finalmente, sin querer, hizo algo catastrófico. Su abuelo estaba en una rama bastante alta de un árbol, con el último peldaño de la escalera bajo sus pies. Gritó pidiendo algo. Martín, que estaba soñando, no oyó exactamente lo que decía, pero saltó, cogió la escalera y la colocó en otro árbol. Esto era una perfecta estupidez, y nunca lo hubiera hecho si hubiera pensado un poco.

Pero su mente estaba absorta con el cuento de la bruja.

Un momento más tarde oyó una exclamación, seguida de un ruido brusco y el estruendo de una caída tras él.

Se volvió horrorizado.

-¡Oh, abuelo! —gritó corriendo hacia la figura que se movía en el suelo.

—¿Dónde estaba la escalera? —preguntaba su abuelo— Creí que la estabas aguantando como te dije que hicieras. La pusiste allá, junto a otro árbol. ¡Esto ya es demasiado!

El anciano se levantó y se quedó mirando a Martín.

—Creo que estás loco —dijo lentamente, y volviéndose sin decir nada más, se alejó cojeando hacia la granja.

—No lo hice a proposito, abuelo —dijo Martin, que lo seguía con cara de pena.

—Los locos nunca hacen nada a propósito —replicó el abuelo sin detenerse, hasta que desapareció entre los toncos grises.

Hacía frío fuera, pero a Martín le daba vergüenza ir a casa. Paseó sin rumbo entre el huerto de manzanas Mcln-tosh, las Baldwin y de allí a las manzanas verdes, del otro lado de la colina. Su abuelo tenía muchas clases de manzanas para vender: manzanas tempranas para comer en verano, manzanas tardías para el invierno, algunas para cocinar, y otras para hacer mermelada.

«La manzana perfecta no se ha conseguido todavía», decía el viejo. «Ni se encontrará probablemente en nuestros tiempos», añadía. «Yo pruebo todas las nuevas clases de que oigo hablar, pero siempre hay algo deficiente en ellas.»

Martín, tiritando de frío y triste, se detuvo un momento en la colina mirando los huertos ondulados a sus pies.

—Me gustaría encontrar la manzana perfecta -pensé™. El abuelo ya no creería que estoy loco. Recibiría la manzana perfecta mejor que una corona.

Por un momento, pensando en la «corona», volvió a acordarse del cuento no acabado, pero apartó la idea de su cabeza. Ya le había causado demasiadas molestias.

Nunca había estado tan lejos de la casa, excepto para ir al pueblo. Miró a su alrededor. No lejos de allí se levan™ taba una granja pequeña, de color rojo, en un campo en que comenzaban a crecer los juníperos. De la chimenea salía homo, pero no consiguió ver a nadie.

—Aquí debe ser donde vive la señora Tildy Thomas. He oído al abuelo hablar de ella —pensó.

Estaba ya decidido a volver a casa cuando oyó maulkr un gato en el cercano muro de piedra.

A Martín le gustaban los gatos y se giró en dirección al sonido. Se quedó mirando fijamente a los ojos de una

anciana, cuya cabeza estaba casi a la misma altura que el nivel del muro de piedra. Estaba inclinada, casi doblada sobre un bastón que le servía de apoyo. Parecía exactamente igual que la bruja de los dibujos del cuento, salvo que ella llevaba un jersey rojo y viejo.

—¿Qué te pasa? —dijo ella de repente— No voy a hacerte ningún daño. Supongo que debes ser Martín. Bien, Martín, yo soy Tildy Thomas y éste es Thomas Thomas, mi gato. Salía para arrancar algunos de estos juníperos que están estropeando mi campo de heno, pero tengo un reuma terrible estos días. Estoy mucho mejor dentro de la casa.

Martín no respondió. Tildy Thomas le dirigió otra mirada con sus ojos penetrantes.

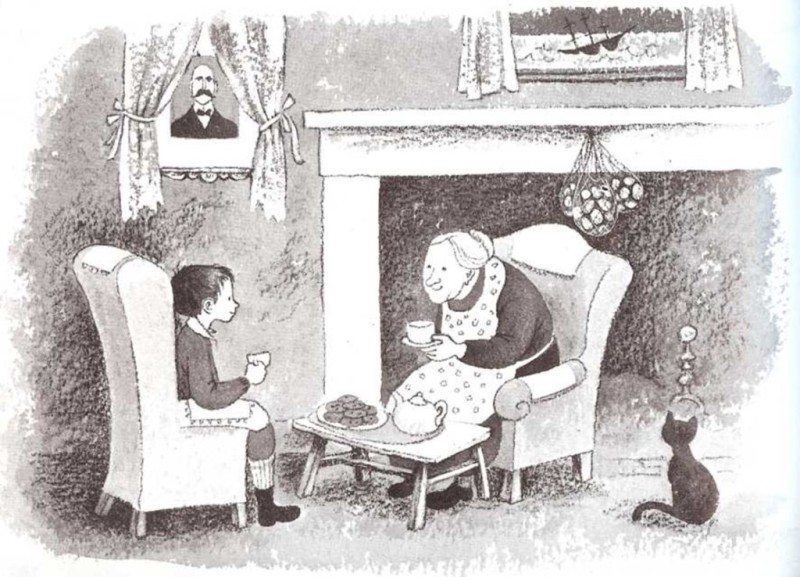

—Tú también tienes frío —dijo ella de repente—. Ven conmigo y te daré té y pastas.

Martín no podía rechazar una invitación tan cortés, pero su corazón latió más deprisa mientras acompañaba a la anciana y a su gato a la casita roja. Dentro, todo estaba maravillosamente limpio. De la repisa de la chimenea colgaban, como racimos, bolsas hechas de ganchillo llenas de huevos. Había paños almidonados, de color blanco, en los respaldos y brazos de los sillones. Sobre los cuadros de la pared pendían cortinas de encaje, sujetas con brillantes cordones. Uno parecía estar mirando por una ventana directa» mente al mar, donde un barco se hundía bajo la tempestad, o a las grandes fotografías de los parientes de la señora Thomas, que parecían estar mirándole a uno atentamente desde la pared.

Martín no sabía nada de casas de brujas. Pero se sintió muy raro en aquella habitación.

—Si trato de salir huyendo —pensó—, todas estas caras de los cuadros comenzarán a gritar para decirle a la señora Tildy que me voy.

Decidió pues quedarse donde estaba.

Al cabo de un rato, la vieja volvió con una bandeja que

puso sobre la mesa. Tenía que sentarse muy poquito a poco, por causa del reuma.

—Algo caliente te sentará bien —dijo la anciana mientras le servía una taza de té con leche y una gran cucharada de miel. Ahora, sentada, parecía una persona normal. Bebió el té. En la mesa había también una bandeja llena de toda clase de pastas.

-Espero que no estén embrujados —se dijo Martín mientras comía. Levantó la mirada y se sorprendió al ver que la anciana Tildy Thomas tenía en realidad una cara hermosa.

Cuando hubo comido las pastas, ella comenzó a preguntarle por qué estaba tan triste y él le contó lo ocurrido.

—¡Humm! —dijo ella moviendo la cabeza.

—No quiero que el abuelo crea que soy un tonto —exclamó Martín.

Durante un rato, la señora Tildy guardó silencio.

—No te preocupes —dijo finalmente— Las cosas cambian. Hoy no son lo que serán mañana o lo que fueron ayer. Tú debes seguir pensando que quieres ser un buen hortelano como tu abuelo, y algún día todo se arreglará.

—¿Está usted segura? —preguntó Martín con ansiedad.

—Segurísima —dijo la vieja Tildy, con tanto convencimiento que él se sintió confortado.

—Yo también tengo muchos problemas —continuó—. Estoy muy sola.

—¿Usted? —preguntó Martín vivamente— Yo también estoy solo. ¿Quiere que le traiga algunos libros? Ayudan mucho en la soledad. Después podríamos comentarlos.

—Me gustaría mucho —dijo la anciana.

Martín y la señora Tildy Thomas se hicieron grandes amigos. El chico iba con frecuencia a verla y la ayudaba a hacer lo que ella no podía, como limpiar las telas de araña de las esquinas del techo y sacudir las alfombras. Incluso arrancó muchos juníperos de los alrededores de la casa.

—No me gusta verles entre el heno —dijo ella— Ahora ya nadie corta el heno. Pero no es éste sitio para juníperos.

Después le daba té y pastas o pastel de chocolate, y, mientras, hablaban de los libros que él había traído.

Era distinto ayudar a la señora Tildy que hacerlo en casa. La señora Tildy necesitaba ayuda. En casa, los abuelos podían ir más deprisa si no se interponía Martín. Al cabo de unas semanas, el muchacho aprendió a hacerlo todo, ayudando a la señora Tildy.

—Te estás volviendo mañoso, Martín —solía decir el abuelo, que a pesar de todo no olvidaba que el chico había quitado la escalera casi de sus mismos pies.

Llegó el verano y después se fue. Martín hubiera sido feliz si hubiera tenido la seguridad de que su abuelo había olvidado su travesura.

—Todavía te preocupas por lo que tu abuelo piensa de ti, Martín —le dijo la anciana Tildy un día—. Tengo la impresión de que algo va a ocurrir que te agradará, aunque no sé exactamente qué. Conserva el ánimo y verás como todo se arregla. Bueno, ahora voy a descansar. ¿Has estado alguna vez en la colina Scratchy, detrás de mi casa? ¿Por que no vais tú y Thomas a explorarla?

Era un hermoso día de septiembre, suave y dorado. Thomas y Martín subieron lentamente a la colina por un senderillo que llevaba a los antiguos gallineros. La tierra estaba cubierta de pinos y abetos, con hayas aquí y allá de hojas amarillas en contraste con el oscuro gris de la corteza. El chico y el gato llegaron a una especie de claro. Había un hueco en un lugar donde antes había un almacén y algunos tallos de lilas silvestres crecían en un jardín abandonado. Había también un montón de ladrillos, restos de una antigua chimenea. Mas allá, detrás de la destartalada pared, había un semillero de árboles, en un soto alrededor de las viejas cepas, donde estaba antes el huerto.

Mientras el gato intentaba atrapar algún pájaro cerca de la fuente, Martín se quedó mirando a su alrededor. Pensaba en la gente que debía haber habitado aquel lugar, preguntándose quiénes podían haber sido y cómo serían. Quizá fueron unos Thomas, con bellos ojos grises, como la señora Tildy.

De pronto, le pareció oír voces.

«Conserva el ánimo». Era lo que ella le había dicho aquella tarde. «¿ Qué tiene que hacer un muchacho para conservar su ánimo?», se preguntó ansiosamente.

¿Había quizá un tesoro escondido en la chimenea en ruinas? ¿Debía empezar a excavar?

¿ O había quizá un lobo oculto detrás de aquel gran roble y tenía que salir corriendo?

¿O quizá había algo en el sótano y no podía salir? Pero no había nada en el sótano.

Los únicos que parecían visitar el claro del bosque eran los ciervos. Vio sus huellas sobre la blanda hierba alrededor de la fuente. Quizá iban allá a beber, pero era más probable que lo hicieran para comer manzanas silvestres.

¡Manzanas! Quizá era esto lo que ella quería decir.

Pero todo el mundo sabe que las manzanas silvestres son amargas y enanas. ¿Por qué probar una manzana silvestre? De todos modos sería mejor probarlas. No parecía haber otra cosa que hacer para un muchacho que quisiera «conservar su ánimo».

Martín cogió una manzana y la mordió. Toda su vida había comido manzanas, pero nunca había probado una como aquélla. Era una manzana de color rojo brillante, con un zumo que sabía como si le hubieran puesto especias. Dio otro bocado y le pareció tan bueno como el primero. A veces la naturaleza hace cosas por su cuenta y mezcla las semillas mucho mejor que el hombre. «La manzana Mcln-tosh, por ejemplo, proviene de una rama salvaje», recordó Martín, mientras llenaba el sombrero con las mejores que pudo encontrar.

Salió corriendo sendero abajo, con Thomas Thomas que saltaba atropelladamente detrás de él.

—¡Señora Tildy! ¡Señora Tildy! —gritó mucho antes de que ella pudiera oírle.

—¡La he encontrado, la he encontrado! ¡La manzana perfecta!

Vio su figura inclinada en la puerta, con la cara cerca del pomo de la puerta.

—¡Buena suerte! —dijo ella— No te pares. ¡Y dime después lo que ha pasado!

Subió, corrió por la colina, tropezando y sin aliento a través del huerto.

—¡Abuelo! —gritó Martín— ¡Abuelo! Prueba esta manzana. ¡Pruébala!

El abuelo de Martín siempre probaba las nuevas manzanas. Cogió una del sombrero de Martín y la mordió. Una mirada de sorpresa se reflejó en su cara. Dio otro mordisco y lo comió con fruición.

—¿Dónde has encontrado esta manzana, Martín? —preguntó con solemnidad.

Martín supo inmediatamente que no se había equivocado. Aquella manzana era una maravilla.

—Detrás de la casa de la señora Tildy, en la ladera Scratchy —dijo- ¿Te gusta, abuelo?

El abuelo de Martín dio otro bocado, pensativamente.

—Yo diría que esta manzana es casi casi perfecta —admitió lentamente—. Creo que esta manzana vale más que todo nuestro huerto. Hoy has comenzado la historia de una nueva manzana, Martín -dijo el abuelo.

Martín recordó algo.

-Fue la señora Tildy quien me dijo que fuera allí y que conservara mi ánimo -dijo- Me pregunto si sabría…

-Es difícil estar seguro de lo que sabe la señora Tildy -dijo el abuelo, dando otro mordisco a la manzana.

—Vamos, Martín, vamos a dar la buena noticia a la abuela. .

Fue la señora Tildy Thomas quien le puso nombre a la manzana.

-Es una buena Martín Escarlata -dijo mordiendo una-. Tuvo suerte el muchacho que la encontró. Los chicos que se hacen amigos de las brujas siempre tienen suerte.

Después se rió como si hubiera hecho un chiste, pero Martín nunca supo si fue o no fue un chiste.

ESTE CUENTO, QUE ES UNO DE MIS FAVORITOS DE ESTE TOMO ME TRAE MUCHOS RECUERDOS DE MI INFANCIA EN BOGOTA, GRACIAS POR PUBLICARLO,

pues ami no me aparase el cuento el que vea este comentario dígale al profe

yo le digo

alguien escribe algoo

yo si voy a responder jsjsjs

quien es maria

no me gusto el cuento

hola tomas 😀

Porque no controlas a tu hermano

hola ana

dejen niños ratas a qui es un espacio sagradro puercos de mierda

que grosero lo voy a deportar

Top cinco niños que sus padres están divorciados

estw libro me inspiro a explorar