por Alki Goulimis Ilustraciones de George Variamos

Las islas rocosas del mar Egeo forman parte de Grecia. Desde hace miles de años, los hombres que viven en estas islas se ganan la vida trabajando como pescadores o marinos.

Las islas rocosas del mar Egeo forman parte de Grecia. Desde hace miles de años, los hombres que viven en estas islas se ganan la vida trabajando como pescadores o marinos.

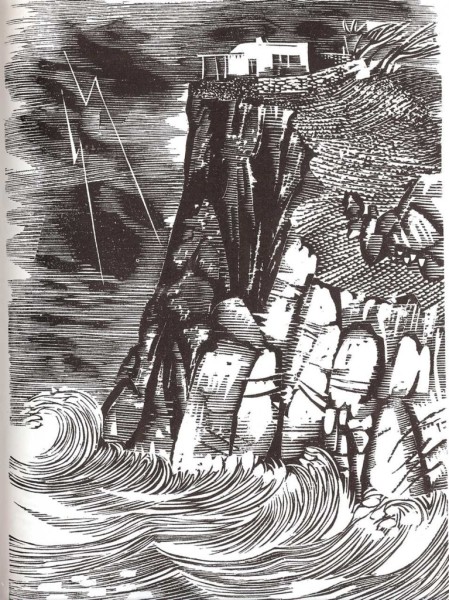

En la isla soplaba un viento del norte tan frío que helaba el aliento. El mar tempestuoso arremetía contra los acantilados donde vivía Spiridoula, en una casita de piedra.

Dentro de la casita, unos gruesos troncos chisporroteaban juguetonamente en la chimenea, y una espléndida gallina se cocía en una olla. Cada vez que la madre de Spirí doula levantaba la tapadera para mirar la gallina que se cocía, la estancia se llenaba de un delicioso aroma.

Era la víspera de Navidad y la madre de Spiridoula preparaba la comida de Nochebuena. Había cubierto la mesa del comedor con un mantel nuevo de vistosos colores y había preparado un plato de melomakarona. Pero ni Spiridoula ni su madre parecían tener prisa por sentarse a la mesa.

Tras inspeccionar cada cinco minutos la gallina que se estaba cociendo, la madre iba a la ventana y miraba al exterior.

La naricilla de Spiridoula se pegaba contra la otra ventana. Una y otra vez su aliento empañaba el cristal y ella lo limpiaba con la mano.

-¿Cuándo crees que regresará papá? -preguntó Spiridoula.

—De un momento a otro —replicó la madre suspirando, mientras se inclinaba sobre la olla.

—¡No puedo esperar! ¡Tengo tantas ganas de ver la muñeca que me prometió! —continuó Spiridoula—. ¿Cómo crees que tendrá el pelo, rubio o moreno? ¿De qué color serán los ojos?

—No lo sé, querida. ¿No quedamos en que tendrías paciencia hasta que llegara tu padre?

-Sí, pero, ¿por qué se retrasa tanto?

—Porque hay una tempestad en el mar y es muy difícil llegar a nuestro pequeño puerto con el bote.

—¡Oh, mamá! ¿Quieres decir que a lo mejor papá no viene esta noche? ¡Quiero ver mi muñeca!

La madre no replicó. Spiridoula era demasiado joven para entender los peligros del mar en medio de una tormenta.

Su padre era capitán de barco y estaba mucho tiempo ausente. Pero escribía todas las semanas. Spiridoula esperaba impacientemente al cartero, bajaba corriendo la empinada cuesta para recibirle en cuanto le veía aproximarse. Su madre le esperaba ansiosamente en las escaleras. Cuando tenía la carta en sus manos, se quitaba una aguja del moño y con dedos temblorosos por la emoción abría la carta. La leía después en voz alta, lenta y cuidadosamente, línea por línea, mientras Spiridoula escuchaba muy atentamente.

Después de mencionar dónde estaba, qué hacía, que se encontraba bien y preguntar por la familia, el padre escribía sobre los países que visitaba. En cada carta repetía que no podía esperar más a llegar a casa para estar con su mujer y su hija. En su última carta añadió una página especial

pafa Spiridoula, en la cual le hablaba de la hermosa muñeca que había comprado para ella. La única condición era que se portara bien hasta Navidad, hasta que llevara la muñeca a casa.

Cuando la madre terminó de leer esta página, Spiri-doula le pidió que la volviera a leer. Y así lo hizo la madre, una y otra vez, hasta que Spiridoula se la supo de memoria.

Nunca se cansaba de escuchar la carta. Lo hacía siempre con el mismo gusto, incluso después de oírla más de veinte veces. Y después venían las preguntas.

—Mamá, ¿cómo será la muñeca? ¿De qué color será el pelo? ¿Será corto, largo, liso, rizado? ¿Llevará un vestido de seda? ¿Llevará zapatitos blancos? No, quiero que lleve zapatos rojos y un precioso paraguas.

Preguntas y más preguntas, que recibían siempre la misma respuesta.

-Ten paciencia, espera sólo hasta Navidad y la verás por ti misma.

Finalmente llegó Navidad, pero no llegaba el barco del padre.

El mar se puso cada día más feo y tormentoso. El viento del norte se hizo más fuerte, como si fuera a arrastrar la casa hacia el mar. Después llegó la lluvia, mezclada con granizo que martilleaba las ventanas.

Los troncos se habían quemado totalmente, dejando sólo cenizas en el hogar. La gallina estaba ya preparada, pero ni Spiridoula ni su madre tenían hambre. Spiridoula estaba aún en la ventana mirando, vigilando, esperando.

Su madre se arrodilló frente al icono, iluminado con una vela, y rezó a la Virgen María para que su marido regresara a casa sano y salvo.

Más tarde unas lágrimas rodaron por sus mejillas al ver que la tormenta continuaba. Volvió a rezar con todas sus fuerzas y con toda su alma para que un milagro salvara a su marido en aquella noche santa.

En aquel momento, oyó un golpe débil en la puerta. Su corazón latió con más fuerza. Dio una vuelta a la llave y la puerta se abrió.

Allí estaba su marido, con los vestidos pegados al cuerpo, mojados y cubiertos de barro. Estaba tan cansado que a duras penas pudo arrastrarse a una silla cerca de la chimenea.

La madre pidió a Spiridoula que se apresurara a traer ropas secas para su padre. Después apiló troncos en la chimenea y volvió a encender fuego. Al cabo de un rato, cuando ya el padre se recuperó un poco, le explicó lo que había ocurrido. Su barco se encontró en medio de una gran tormenta y no pudo continuar el viaje. La tripulación tuvo que dejar el barco en la parte más alejada de la isla. Había hecho todo el camino a pie para evitar que su familia se preocupara por él. En el camino, se había perdido y había caminado sin rumbo durante cuatro horas, con la lluvia y el barro.

Mientras le escuchaba, la madre de Spiridoula se santiguó muchas veces y dio gracias al cielo por haber ayudado a su marido a llegar a casa sano y salvo.

Spiridoula no dijo nada. Se limitaba a mirar a su padre, esperando ver la muñeca que había prometido llevarle a casa. Estaba tan ansiosa que no podía pensar en otra cosa. Había esperado tanto tiempo la muñeca, la hermosa muñeca con zapatos rojos.

De repente, como si hubiera leído el pensamiento de su hija, el padre la miró a los ojos y le dijo suavemente:

—Spiridoula, ven acá. Siento no haberte traído el regalo prometido. La muñeca se perdió en la tormenta. Pero la próxima vez que salga a la mar, te traeré otra muñeca mucho más bonita.

Spiridoula miró la cara de su padre. Sus ojos estaban tristes, aunque llenos de ternura y amor. Parecía tan cansado, tan envejecido. De pronto, la muñeca ya no le pareció tan importante.

Spiridoula saltó al regazo de su padre y le dijo:

—No te preocupes, papá. Soy muy feliz viendo que has vuelto sano y salvo a caáa.

Sin decir palabra, el capitán besó tiernamente a su hija.

Y Spiridoula pensó que acababa de recibir el mejor de los regalos en aquella noche santa.