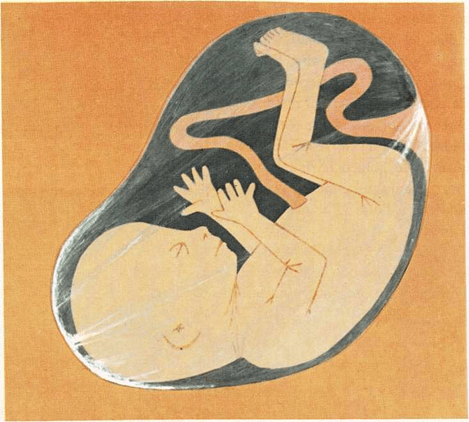

Tuve que crecer mucho antes de que estuviera listo para nacer. El óvulo y el espermatozoide que se unieron para que yo empezara a existir tuvieron que encontrar un lugar donde crecer. Este lugar fue el útero de mi madre. Allí, yo estaba caliente y seguro, y me alimentaba por medio del cordón umbilical que me unía a mi madre.

La célula que se había de transformar en mí empezó a dividirse muy pronto. Primero se dividió en dos células. Estas se dividieron en cuatro. Las cuatro se dividieron en ocho. Y así sucesivamente. Las pequeñas células, que formaban como una mermelada, permanecían muy juntas y seguían dividiéndose.

Al principio, todas las células parecían iguales. Pero al cabo de algún tiempo cada célula adquirió un cometido especial, propio de ella. Algunas células empezaron a formar la piel. Otras se convirtieron en células del corazón, de los huesos o del cerebro.

De este modo fui creciendo antes de nacer. A medida que iba creciendo, el útero de mi madre se hacía más grande para que pudiera caber en él.

Empecé a moverme. Estiraba los brazos. Levantaba las piernas. Mi madre se daba cuenta de estos movimientos, y tanto ella como mi padre se sentían muy felices.

Durante nueve meses fui creciendo y cambiando de forma.

Al cabo de una semana hay muchas células reunidas como una pelota.