Por Ivan Southall Ilustraciones de Edward Greenwood

Si los hermanos de Rodney hubieran comprendido cuán desorientado y solo se sentía, quizás se hubieran comportado de un modo diferente. O quizás no. El siempre había sido un poco extraño. Al salir del colegio los otros chavales no se daban cuenta de que les seguía, algo retrasado, esperando ser invitado a jugar.

Si los hermanos de Rodney hubieran comprendido cuán desorientado y solo se sentía, quizás se hubieran comportado de un modo diferente. O quizás no. El siempre había sido un poco extraño. Al salir del colegio los otros chavales no se daban cuenta de que les seguía, algo retrasado, esperando ser invitado a jugar.

Para Rodney todo era difícil desde que Andrew no estaba allí. La casa de Andrew siempre había estado allí, siempre al lado. Y ahora, de repente, no estaba. Sólo había un solar desocupado con zarzas enredadas, altos eucaliptos y helechos.

—Ten cuidado con las serpientes -le decía su mamá-, no deberías jugar ahí.

Algunas veces, casi olvidando que las cosas habían cambiado, se sentaba fuera, murmurando: «Andrew tiene que estar aquí. Por favor.» Pero Andrew no estaba, no podía estar, porque Andrew todavía vivía donde siempre había vivido, en la ciudad, a treinta millas de allí. Era Rodney quien se había mudado de casa.

Ahora no había ninguna casa al lado, solamente una al otro lado de la carretera. Una gran casa con una impresionante habitación con grandes ventanales de cristal que per-

mitían atisbar, aunque Rodney nunca se había asomado; y un gran prado inclinado ideal para revolcarse, aunque Rodney nunca se hubiera revolcado en él; y una larga calzada curva para descender vertiginosamente con las bicis, aunque Rodney todavía no se había deslizado por ella. Patricia vivía allí.

Patricia tenía diez años, lo que la hacía un poco vieja para un tipo como Rodney que tenía ocho. Pero a Rodney esto no le importaba. Ella vestía de rojo para ir al colegio y por eso se notaba cuando volvía.

En el autobús, desde luego, nunca se sentaba cerca de ella —esto no habría ido bien—, sino que se colocaba detrás, con los chicos. Sentarse delante y girarse para hablar tampoco habría resultado. Se hubieran reído de él. Los niños de ocho años no hablan a las chicas.

En la escuela, chicos y chicas se sientan en diferentes pupitres; los chicos tienen un campo de juego, las chicas otro, e incluso diferentes cobertizos para protegerse de la lluvia. Después, cuando el autobús les llevaba a casa, ella subía la colina y desaparecía.

Uno de estos días Rodney iba a decir: «Hola, Patricia. Tú me conoces, ¿no?» Uno de estos días se lo diría, y quien se riera de él recibiría un puñetazo en la nariz.

Subiría la colina, llamaría a la puerta y diría: «¿Sales a jugar? Si me dejas rodar en tu césped, tú puedes montar mi bicicleta. ¿Qué te parece?» Esto es lo que le diría si pudiera empezar a hablar.

Bueno, en cierto modo ya lo había intentado una O dos veces. En realidad casi una vez por día. Con paso decidido iba desde la casa, en el valle, hacia la tienda que estaba en la carretera, pero luego vacilaba como siempre apoyándose en algún sitio, quedándose de pie, haciendo dar círculos a la bici o contando los coches que pasaban hasta que su madre asomaba la cabeza por la puerta de la tienda.

—Rodney, ¿no tienes otra cosa que hacer? ¿Es que tus hermanos se han ido y te han dejado otra vez? Corre a casa a buscar un libro para leer. ¿No te va bien? Entonces, ¿por qué no pides a Patricia que juegue contigo ?

—¡Oh no! Siempre estás con lo mismo. Yo no soy afeminado. ¡Jugar con una chica! ¿Qué te has creído?

Así, que volvía a su casa a dar patadas a una pelota o a comer una manzana o a arrojar cerezas a las urracas; o bien levantaba la cortina y apoyándose en el antepecho de la ventana se dedicaba a mirar. Desde allí podía ir mirando la habitación de cristal. A veces el trozo puntiagudo del techo donde los cristales se unían al alero la hacía parecer imponente como una iglesia. Quizás lo fuera; nunca se sabe. Quizás pedían a Dios que les perdonara por ser tan pecadores, lo cual para Rodney era una cosa muy extraña por parte de los adultos puesto que él nunca había visto a ninguno de ellos sacando la lengua o tirando de las coletas o jugando en el barro con la ropa del domingo.

Otras veces, muy temprano por la mañana, la luz del sol resplandecía en los cristales y la habitación parecía más extraña todavía, como si fuera una estrella que hubiera caído en tierra mientras él dormía. Por la noche, cuando se encendían las luces, antes de que bajaran las cortinas, era hermoso, muy hermoso. Era como un palacio en el cielo, como si en su interior los suelos fueran de mármol y los tiradores de las puertas fueran de oro, como si Patricia no tomara su cena como cualquier persona normal, sino que cenara fuera del alcance de la vista en una mesa muy larga mientras tigres, leopardos y perros con manchas merodeaban a su alrededor, ronroneando.

Era terrible no poder ver todo lo que ocurría allí dentro.

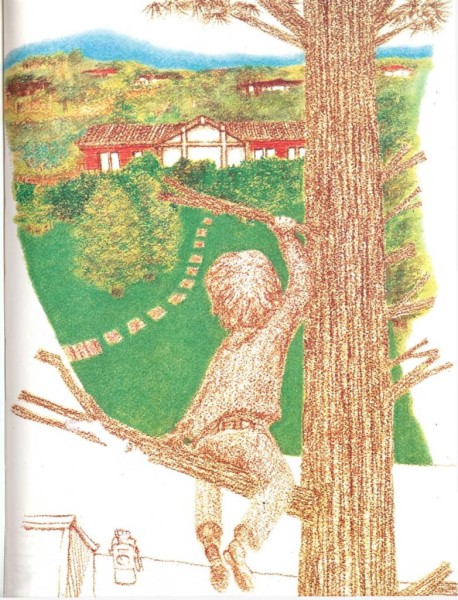

Incluso cuando subía al tejado de su casa no podía ver nada. Y si trepaba a un pino, no podía ver mucho más porque las urracas estaban allá arriba y no le dejaban subir muy alto. Esas viejas urracas tenían un nido allá arriba y sus picos eran como cuchillos. Snap, snap —graznaban a una pulgada del cabello de Rodney.

—Marchaos, viejas urracas. Desapareced, viejas urracas. Mi padre compró este árbol —les gritaba. Pero siempre era Rodney quien tenía que bajar corriendo—. Os voy a comer, viejas urracas. Os voy a asar en el homo si no os portáis bien. Y entonces, ¿qué será de vosotras?

Había visto la habitación de cristal el mismo día que había llegado allí, hacía semanas, hacía ya bastante tiempo, mucho antes de que empezara el calor estival y las cigarras hubieran comenzado a cantar. Entonces la había visto.

—¡Eh! ¡Mirad esto! Una habitación de cristal. ¿Es que cultivan orquídeas ahí dentro? —dijo a sus amigos.

Pero él era el más pequeño y nadie lo oyó. Nunca le oía nadie. Era como hablar a gente sin orejas. Estaban descargando el coche y decían «¡Oooh!», y «¿No es maravilloso?» y «Será fantástico vivir aquí» y cosas así. Cuando venían a través de las montañas, siguiendo al camión de mudanzas, su padre había dicho riendo: —Echad un vistazo. ¡Esto es un lugar para vivir! ¿Qué os había dicho?

Y mamá respondía a cada momento: —Sí, querido; sí, querido. Pero ¡por favor! mira la carretera.

Todos hablaban como si estuvieran locos.

—¿De verdad vamos a vivir aquí? —decía uno.

—Esto es lo que dijo vuestro padre. Ahora somos tenderos. Ahí está. Allá abajo. Nuestra tienda—respondía mamá.

—¡ Atiza!

—Oye, mamá, ¿ vamos a vender caramelos, helados, manzanas y todo eso?

—Mamá, ¿qué es ese humo? ¿Es eso un fuego de arbustos?

—Mira, mamá. ¿Es un auténtico lago o un embalse?

—¡Arrea! Mira los caballos, mamá. Un parque con carreras de caballos.

Rodney, medio ahogado entre sus hermanos, comprimido en medio de todos, era demasiado pequeño para poder ver nada. Sólo veía cabezas y espaldas, grandes como barriles.

-¿Qué lago? ¿Qué caballos? ¿Qué fuego? ¿Qué véis?

Tampoco lo habían oído en esta ocasión. Cuando fuera mayor sería un gigante y se pondría delante de los demás para no dejarles ver nada.

Tampoco lo habían oído en esta ocasión. Cuando fuera mayor sería un gigante y se pondría delante de los demás para no dejarles ver nada.

—¿Hay buenos muchachos en la escuela, querido? ¿Has hecho muchos amigos? Eres un chico con suerte. Las vacaciones de navidad están muy cerca. Tendremos muchas cosas que hacer. Somos una familia con suerte, ¿no te parece? Vivir aquí es una suerte —repetía su madre como una cantinela.

Pero mamá estaba demasiado ocupada ahora, siendo una tendera, sonriendo todo el tiempo y sin estar casi nunca en la casa para dar la merienda a la salida de la escuela.

No había ningún cartero que viniera con el silbato.

Papá ahora era el jefe de correos, detrás de una verja, en la tienda, como una cara en una jaula. Ningún chaval vendedor de periódicos venía por la calle voceando mientras él pedaleaba su bici. Mamá tenía los periódicos alineados en el mostrador. Tampoco venía ningún panadero que pudiera llevarle en la camioneta hasta el final de la carretera. Mamá también vendía el pan. Allí no llegaba el bullicio. Solamente había quietud. De tal modo que algunas veces podía oír a Patricia, al otro lado de la calle, hablando con alguien que él no podía ver. Una vez incluso oyó la voz del papá de Patricia, que decía: -Deja esos grifos. Estoy duchándome. ¿Es que quieres hervirme en carne viva?

Imagínenselo. Dentro de la casa, bajo la ducha y todavía se les podía oír. ¿Era posible que ellos pudieran oírle a él? Le hubiera desagradado que Patricia supiera que él a veces lloraba y se enfurecía, y que dos veces le habían enviado a la cama por gritar.

—Hola, Patricia —le diría—; cuando me haya revolcado en tu césped, ¿podré echar un vistazo a la habitación de cristal? Oye Patricia, ¿qué tenéis ahí? ¿Tenéis peces? ¿O gatos? ¿Cenáis ahí? ¿Es que os arrodilláis ahí dentro y rezáis? ¿Es una piscina eso?

En la escuela dominical ocurría lo mismo. El se sentaba en su clase y ella en la suya, y cuando volvían a casa —casi una milla de camino— ella siempre andaba por el otro lado de la carretera acompañada de chiquillas.

-Óyeme, Jesús —decía él—, ¿estás tan ocupado con otras personas que no puedes dedicarme un minuto? ¿Qué te parece enviar un león, que ruja y salte, para que yo pueda rescatarla?

Cuando ella bajaba a la tienda a comprar cosas para

su madre, él se sentaba cerca del buzón rojo esperando que

ella volviera a salir. Después, la veía marcharse a través de

la carretera, colina arriba, hasta que cerraba la puerta de su casa.

Y cuando estaba dentro, Patricia miraba a través de los cristales, todavía llevando las compras en la mano, y suspiraba. «Es un buen chiquillo. Me gustaría ser capaz de pedirle si puedo jugar con él. En esa tienda nunca había habido nadie para jugar. Sería estupendo jugar en ese terreno llano de allí. Pero rp creo que yo le guste. Cuando le miro él siempre mira a otro lado.»

—¿Qué te pasa, querida?

—Nada, mamá.

—¿Estabas otra vez hablando sola?

—Sí, mamá.

Así pues, ella dejaba la cesta de compras y después de un rato se sentaba en la moqueta, en la habitación de cristal, y leía un libro o dibujaba o soñaba. A veces levantaría la vista y vería a aquel chiquillo dando vueltas con su bicicleta o dando patadas a un balón, pero él no podía verla y probablemente tampoco le importaba. Aquella era una habitación para mirar afuera, hecha especialmente para ello.

que hermoso cuento. El relato explora una especie de analogía con el mundo de los niños en cuanto al mostrar sus prejuicios y temores en sus mismas relaciones. Al final la habitación de cristal es una metáfora clave ya que permite observar el exterior pero no mostrar el interior. Entre los dos protagonistas que se llegan a gustar y verse entre sí no llegan nunca a adivinar que siente la otra persona. Aún así termina siendo una amistad en potencia. Gracias por el relato

Crecí leyendo «El mundo de los niños». Amo estos cuentos aún siendo adulta. Leer estás historias me transporta. Excelente contenido!