por Hans Christian Andersen

Hace muchos años vivía un emperador que solamente pensaba en estrenar vestidos, y dilapidaba su fortuna en telas riquísimas. Pasar revista a sus soldados, ir al teatro, pasear en su carroza por el parque, etc., sólo le interesaba como pretexto para lucir trajes nuevos. A todas horas cambiaba de casaca, y así como de un rey lo más corriente es decir: «Está en la sala del Consejo», de él se tenía que decir siempre: «El emperador está en su guardarropía».

La capital de su imperio era una ciudad muy alegre, y diariamente la visitaban muchos forasteros. Un día se presentaron al Emperador dos granujas que se hicieron pasar por tejedores y dijeron que sabían tejer la tela más fina que pudiera imaginarse y que el traje hecho con aquel material tenía la virtud de ser invisible para todos aquellos que fueran indignos del cargo que ocupaban, o solemnemente estúpidos.

—Será un traje admirable —dijo el Emperador—. Si yo lo llevara, descubriría a los hombres de mi imperio que son indignos de su cargo, y podría distinguir entre los inteligentes y los necios. ¡Quiero que me hagan al momento un vestido de esa maravillosa tela!

- anticipó una enorme cantidad de dinero a los estafadores para que se pusieran a trabajar sin demora. Montaron éstos dos telares y fingían que estaban abrumados de trabajo. Pedían grandes sumas para la seda más fina y el más precioso oro, se guardaban el dinero y trabajaban junto al telar vacío hasta muy entrada la noche.

«Me gustaría saber cómo está mi vestido», pensaba el Emperador. Pero al recordar que quien fuera inepto para el cargo que ejercía no podía verlo, le entraba una extraña inquietud. Creía que, por su parte, nada tenía que temer, pero pensaba que sería mejor mandar a otro a que viese antes cómo iban las cosas. Nadie ignoraba la virtud que aquella tela poseía, y todos estaban deseando conocer por ella si sus compañeros eran indignos o imbéciles.

—Mandaré a mi honrado primer ministro —se dijo el Emperador—. El podrá juzgar la calidad de la tela, porque es inteligente y nadie ejerce su cargo con más competencia.

- el buen ministro se presentó en la sala donde los dos pillos trabajaban en los telares vacíos.

«¡Dios bendito! —exclamó para sí, santiguándose y abriendo mucho los ojos—. No veo nada»; pero se guardó de confesarlo.

Los dos estafadores le rogaron que tuviera la bondad de acercarse y diera su opinión sobre aquel admirable género y la exquisitez de sus colores. Señalaban hacia los telares vacíos, y el pobre anciano, aunque abría los ojos desesperadamente, no podía ver nada porque nada había que ver.

«¡Dios del cielo! —pensó—. ¿Cómo es posible que sea tan estúpido? Nunca me lo hubiera imaginado, y es necesario que nadie lo sepa. ¿Es posible que sea indigno de mi cargo? No, no puedo confesar que no veo la tela.»

—¿Qué le parece? —preguntó uno de los tejedores al ver que movía la cabeza.

—¡Oh! ¡Muy bonita…, un encanto! —dijo el viejo ministro, mi-

rando a través de las gafas— ¡Qué modelo y qué colores! Le diré al Emperador que estoy muy satisfecho de su tarea.

—Nos alegramos de que le haya gustado —dijeron los tejedores. Después le dieron los nombres de los colores y explicaciones sobre el modelo. El viejo ministro los escuchó muy atento para repetir al Emperador cuanto decían, como así lo hizo.

Entonces, los muy granujas pidieron más dinero con objeto de comprar más seda y oro para el tejido. Se lo quedaron todo, sin poner ni una hebra en el telar; pero continuaron trabajando.

Al cabo de unos días, el Emperador envió a otro honrado cortesano para que viera cómo iban las cosas y si la tela estaba acabada. Al igual que el viejo ministro, miró y remiró, pero nada pudo ver porque  nada había que ver.

nada había que ver.

—¿No le gusta? —le preguntaron los estafadores, mostrándole y explicándole la calidad del modelo imaginario.

«No tengo un pelo de tonto —pensó el cortesano—. ¿Es que seré indigno de mi lucrativo cargo? Esto es absurdo, pero me guardaré de confesarlo.» Así, elogió la tela y explicó la satifacción que le producían aquellos colores y la elegancia del modelo.

—Sí —dijo después al Emperador—, es una cosa admirable.

En la ciudad no se hablaba de otro tema que de la tela famosa, y el mismo Emperador quiso verla cuando aún estaba en el telar. Con una comitiva selecta, en la que figuraban los dos consejeros que le habían precedido en la visita, fue a ver a los estafadores, los cuales trabajaban con toda su alma, pero sin hilos.

—¿Verdad que es magnífico? —decían los dos hombres de Estado—. ¿Ve Su Majestad qué modelo y qué colores? —y señalaban el vacío telar, imaginando que los otros veían el tejido.

«¿Qué es esto? —pensó el Emperador—. No veo nada en absoluto. Es horrible. ¿Soy acaso estúpido? ¿Soy indigno de mi imperio? Esto sería lo más espantoso que pudiera ocurrirme.»

—Sí, muy bonito —dijo el Emperador—. Merece nuestra más alta aprobación —e inclinándose muy satisfecho, examinó el vacío telar con gran detenimiento, para que no se dijera que no veía nada. Todos los de la comitiva miraban y remiraban, y aunque no veían ni más ni menos que los otros, decían como el Emperador:

—¡Muy bonito! —y todos le aconsejaron que estrenase el traje en un solemne desfile que iba a celebrarse pronto.

—¡Es magnífico, hermoso, excelente! —corrió de boca en boca, y todos se mostraban contentos. El Emperador concedió a los dos estafadores la cruz de la Orden de la Encomienda y el título de Tejedores de la Corte imperial.

La víspera del día señalado para el cortejo, los perillanes estuvieron trabajando toda la noche con más de dieciséis lámparas encendidas. La gente pudo observar la actividad que desplegaron para acabar oportunamente el nuevo traje del Emperador. Fingieron sacar la tela del telar, cortaron el aire con grandes tijeras y lo cosieron con agujas sin hilo, hasta que dijeron por fin:

—El nuevo traje está a disposición de Su Majestad.

El Emperador entró en el taller con todos sus cortesanos, y los dos truhanes, levantando ora un brazo, ora otro, como si sostuvieran algo, decían:

—¡Ved los pantalones! ¡Ved la casaca! ¡Ved el chaleco! Son tan finos como una telaraña.

—¡Es verdad! —decían los cortesanos. Sin embargo, no veían nada porque nada había que ver.

—Dígnese Su Majestad desnudarse —dijeron los pillastres—, y tendremos el honor de vestir a Su Majestad su nuevo traje.

El Emperador se despojó de toda la ropa que llevaba puesta y los pillos se dispusieron a vestirle prenda a prenda, mientras él se miraba en el espejo, volviéndose a uno y otro lado.

—¡Oh! ¡Qué bien le cae! ¡Qué elegante! —decían todos— ¡Qué modelo y qué colores! ¡Es maravilloso!

—¡Oh! ¡Qué bien le cae! ¡Qué elegante! —decían todos— ¡Qué modelo y qué colores! ¡Es maravilloso!

—A la puerta esperan los soldados con los cuales ha de ir Vuestra Majestad al desfile —dijo el jefe de ceremonial.

—Estoy dispuesto —dijo el Emperador—. ¿ Verdad que me cae ad

mirablemente ? —Y aún se volvió al espejo, para que la gente viera que admiraba sus atavíos.

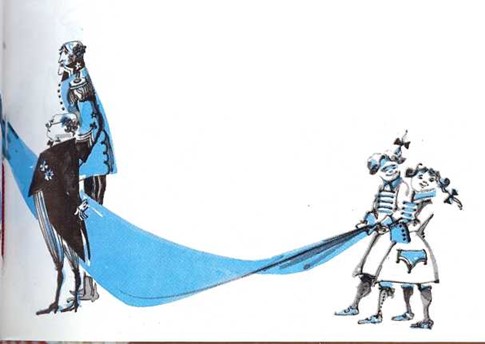

Los chambelanes que tenían que sostener su manto se encorvaron hasta el suelo, como si cogieran la cola. Después, fingieron sostener algo en sus manos, porque no querían exponerse a que el pueblo creyese que no veían nada.

El Emperador se incorporó al cortejo, y todos los que lo veían desde la calle o desde las ventanas, exclamaban:

—¡Qué vestido tan admirable lleva puesto nuestro Emperador! ¡Qué cola tan larga! ¡Qué bien le sienta!

Nadie quería que los demás supieran que no veían nada, para no descubrir su estupidez o su incapacidad para el cargo que desempeñaban.

—¡Pero si no lleva nada puesto! —dijo una niña.

—¡Santo Dios! ¿Habéis oído lo que dice esta inocente criatura? —dijo su padre.

- se produjo un gran rumor, pues todos se decían unos a otros:

—No lleva nada… ¡Una niña dice que no lleva nada!

—¡Va desnudo! —acabó por gritar todo el pueblo. Y el Emperador estaba muy disgustado, porque le parecía que tenían razón; pero pensó: «Ahora que ya ha empezado el desfile, ¡adelante!» Y se estiró aún más, y los chambelanes siguieron detrás, tan serios como siempre, llevando un manto que no existía.