por John M. Ibongia y M. Dobrin Ilustraciones de K. Francis Msangi

—Voy a contar un cuento…

—Voy a contar un cuento…

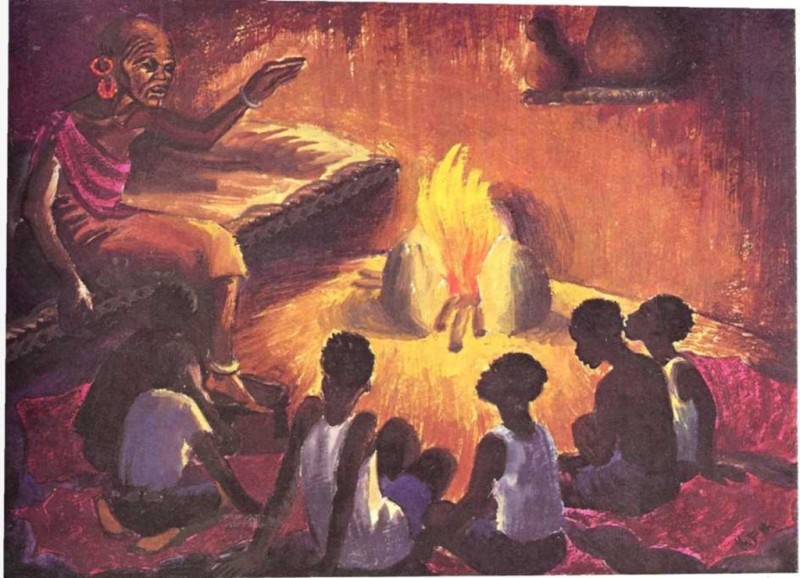

Cuando la abuela pronunciaba estas palabras, los niños dejaban inmediatamente de charlar y se volvían hacia ella. Ella se sentaba junto al fuego, en una cama construida con largos tallos de caña, fijada a las paredes de barro. Los tallos estaban atados con cuerdas y cubiertos con una piel de vaca, para que la abuela estuviera cómoda.

Los niños dormían a veces en la choza de la abuela y muchos preferían dormir allí que en su propia casa. Naturalmente, ayudaban en las labores domésticas, como ir a buscar agua y llevar leña. Pero, ¿en qué otro sitio podían paladear una comida tan deliciosa, ni oír cuentos tan interesantes?

La abuela pasaba el tiempo tomando el sol, sentada, fumando su pipa de arcilla. Pero siempre preparaba una gran cacerola de gachas de maíz para darles de comer a los niños cuando regresaban de trabajar en la granja.

La abuela era aún una señora muy bien parecida y fuerte para sus años. Era alta y fuerte porque estaba acostumbrada a llevar cestos, madera y fruta en la cabeza. Cuando se cansaba, su espalda se curvaba ligeramente, pero esto no importaba, porque ya tenía nietos que le llevaban los bul-

tos. Sus viejas piernas todavía se mantenían vigorosas y mostraban los fuertes músculos que se habían desarrollado con las largas caminatas arriba y abajo de las colinas de Kisii, en Kenia. Llevaba brazaletes de metal alrededor de los tobillos, que indicaban que era una mujer casada.

La hora de la cena solía ser antes del crepúsculo. Cuando los niños habían comido y limpiado los restos de la mesa, se ponían a dormir alrededor del fuego sobre colchones de suave piel de vaca. Si seguían charlando y no querían dormirse, la abuela sabía el medio de hacerles callar. Empezaba a contarles un cuento. Cuando la abuela contaba sus cuentos, nadie se movía de la cama, porque eran muy interesantes. Pero sabían también que si uno cualquiera de ellos abandonaba la cama mientras la abuela contaba un

cuento, no volvería a crecer. Así pues, nadie se movía, y cuando el cuento terminaba, los que aún estaban despiertos podían exclamar:

-¡Ahora creceré tanto como el monte Sameta!

Aún hoy en día, en muchas chozas de las tierras altas de Kisii, en Kenia, una mujer se sienta en la cama, mira a sus nietos y dice:

—Voy a contar un cuento…

Una vez vivían dos hermanos. Uno era muy rico, otro muy pobre. El rico, Metusera, vivía en una isla en el lago Victoria. Esta isla tenía montañas de sal. Metusera se hizo rico vendiendo la sal al pueblo de Kisii, que carecía de ella.

Pero Joseph, el otro hermano, que vivía al borde del lago, no tenía sal para vender. Llovía poco y sus cosechas nunca eran buenas. Y tenía esposa y siete niños hambrientos que alimentar.

Un día, la mujer de Joseph comenzó a llorar.

—¿Por qué lloras? —le preguntó él, sentándose sobre las piernas junto a ella.

—¿’Quieres que nos muramos? —dijo ella entre sollozos.

—No tenemos comida, nos morimos de hambre. La vieja vaca ya no da leche y está demasiado flaca para comérnosla. El huerto está vacío. He plantado y cavado, pero todo ha sido inútil porque el maíz se ha podrido hasta el tallo.

Joseph trató de consolar a su mujer, pero no pudo calmarla. Su estómago hambriento no le dejaba pensar en ninguna otra cosa.

—i Por qué no vas a ver a Metusera ? Puedes pedirle dinero. Es muy rico y puede dártelo fácilmente; así podrás comprarnos algo de comer —dijo la esposa.

Pensando en estas palabras, Joseph movió lentamente la cabeza.

—A mi hermano sólo le gusta tener dinero, pero no darlo. Todo el día, desde que sale el sol hasta la noche, se sienta en su casa y cuenta el dinero. Aun cuando pudiera devolvérselo, no me daría nada; y los dos sabemos que nunca podría devolverle el préstamo.

—Inténtalo —dijo la mujer, llorando— Es tu hermano. Quizá te dé el dinero; de lo contrario, nos moriremos todos de hambre.

Joseph dijo que hablaría con su hermano, y aquella misma noche salió para la isla de Metusera. Andó por los llanos polvorientos. Quedaban allí muy pocos animales, pues la mayoría se habían ido más al sur, en busca de alimentos. La poca hierba que quedaba estaba quemada por el sol.

Sobre la blanda arena se levantaban unos árboles desnudos y rígidos. De vez en cuando, un soplo de brisa que venía del lago removía la arena, formando remolinos que herían los ojos de Joseph. Pero él continuaba su marcha por los tórridos llanos. Antes de la puesta del sol llegó a la playa, en el lado opuesto a la isla, y, como no podía cruzar aquella noche, se durmió en la arena, cerca del agua, que estaba llena de cocodrilos.

Al día siguiente se levantó con el alba y comenzó a construir una balsa para las azules aguas del lago. Cortó unos árboles pequeños y ató los troncos con una hierba muy resistente.

Este trabajo le ocupó mucho tiempo; se encontraba débil, por falta de alimento y por el intenso calor. Finalmente, ya terminada la embarcación, partió para la isla, remando por el lago.

Cuando llegó a la isla, se dirigió a la casa de su hermano. Metusera estaba sentado en medio de una sala de su enorme casa, contando dinero y poniendo las monedas en numerosos montones.

Cuando Metusera vio a Joseph en la puerta de entrada, cubrió los montones de monedas con una tela y dijo con voz áspera:

—¿Qué haces aquí?

Joseph entró lentamente en la habitación.

—Hermano, necesito tu ayuda —comenzó—. No ha llovido este año y nuestras cosechas se han perdido. No tengo dinero para comprar alimentos para mi mujer y mis hijos, que se mueren de hambre. Por favor, préstame dinero y te lo devolveré cuando pueda.

Después de oír estas palabras, Metusera comenzó a reírse.

—¿Esperas que te dé dinero? —exclamó—. ¿Por qué había de hacerlo si tengo lo justo para vivir feliz? Si te doy un poco, no tendré nada que hacer durante el día. El mayor placer de mi vida es contar dinero. Y, ¿’por qué tengo que darte dinero? Tú eres perezoso, pero te daré algo sólo para demostrarte lo bueno que soy contigo, aunque no te merezcas nada. Aquí tienes una barra de pan. Ahora, vete y no vuelvas nunca más —dijo, tendiéndole una gran barra de pan seco.

Sabiendo que era inútil continuar implorando, Joseph tomó tristemente la barra de pan y comenzó su viaje de regreso. Remó para atravesar el lago y empezó a caminar

por los senderos polvorientos. No había andado mucho cuando se encontró con un harapiento anciano que tenía una

larga barba gris.

—¿•Qué llevas aquí? —preguntó el anciano, señalando la

barra de pan.

—Una barra de pan, anciano —respondió Joseph.

-Hace tres días que no como. ¿No podrías darme un

poco? —suplicó el anciano.

—Mi familia necesita este pan —dijo Joseph al anciano.

«Pero lo mismo le ocurre a este anciano —se dijo para sí- Posiblemente morirá si no come pronto.» Y Joseph le tendió la mitad de la barra. —Gracias -dijo el anciano-. Eres un hombre bueno, y por tu bondad, voy a ayudarte.

Le mostró una piedra redonda que sacó de su bolsillo.

—Esta piedra te dará todo lo que quieras —dijo—. Pero debes formular deseos razonables.

Joseph dio las gracias al anciano y corrió el resto del camino hasta su casa, con la piedra redonda en el bolsillo y la otra mitad del pan en la mano.

Su esposa y sus hijos estaban casi muertos de hambre cuando llegó a casa. Les dio el pan y les habló del anciano.

Su esposa y sus hijos estaban casi muertos de hambre cuando llegó a casa. Les dio el pan y les habló del anciano.

—Pidamos comida, entonces —dijo la esposa de Joseph—, porque nos morimos de hambre.

Lo desearon con toda su fuerza y, en un momento, la cocina y el huerto se llenaron de comida. Piñas, remolachas, tomates, maíz, espinacas y otras clases de alimentos brotaron de la tierra seca.

De improviso aparecieron diez gallinas, que comenzaron a poner huevos. Las ubres de la vieja vaca parecían reventar de tanta leche que tenían, y cinco terneras aparecieron detrás de ella. En la casa aparecieron barras de pan blando y latas llenas de aceite y mantequilla.

La familia estaba encantada.

—¿Qué más podemos pedir nosotros? —preguntó entonces la mujer de Joseph.

—Nuestros vecinos también tienen hambre —repuso Joseph—. Vamos a pedir algo para ellos.

El huerto de los vecinos pronto estuvo tan lleno como el suyo propio.

—Los niños no tienen ropa ni zapatos. Podemos pedirlos —dijo la mujer de Joseph.

Inmediatamente aparecieron delante de ellos largas hileras de vestidos y una larga fila de relucientes zapatos. ¡También aquel deseo se había hecho realidad!

La noticia de la repentina riqueza de Joseph se extendió por el territorio y llegó a oídos de Metusera, en su isla.

Se volvió loco de envidia. No podía permitir que Joseph fuera más rico que él; así que decidió robar la tierra y las posesiones de su hermano.

Metusera cruzó el lago con su propio bote y fue a la casa de Joseph. Miró por la ventana y contempló a la feliz familia. Vio que Joseph sacaba la piedra mágica y decía: «Deseo una nueva escuela de ladrillo.»

-¡Es así cómo lo hace! —se dijo Metusera— Debo robar la piedra.

Observó cómo Joseph ponía la piedra bajo la almohada. Aquella misma noche, cuando todo el mundo dormía, se deslizó dentro de la estancia, cogió la piedra de debajo de la almohada y, silenciosamente, abandonó la casa. Corrió hacia el lago, saltó al bote y empezó a remar, alejándose rápidamente. Pero no pudo esperar a llegar a la isla para empezar a formular deseos.

«Si tuviera toda la sal del mundo, podría ganar mucho dinero —pensó—.1 Todo el mundo vendría a comprarme sal y podría cobrarle mucho por ella.» Entonces dijo: —Quiero toda la sal del mundo.

La sal empezó a caer del cielo, como si fuera lluvia. Cayó sobre el bote una masa pesada y pronto la embarcación se llenó de sal; y todavía seguía cayendo sal. Dándose cuenta de lo que ocurría, Metusera gritó:

-¡Basta!

Pero era demasiado tarde. El bote se hundió hasta el fondo del lago y nada más se supo del avaricioso Metusera.

La gente del pueblo de Joseph vivió feliz el resto de su vida. La cosecha de los huertos les ayudó en los años de sequía, y pronto aprendieron a obtener más y mejores cosechas y a almacenar el grano para los períodos de escasez, y así nunca más padecer hambre.