por Patricia Lynch Ilustraciones de Rowel Friers |

Un gnomo es un tipo de duende

Un gnomo es un tipo de duende

que se aparece en forma de pequeño viejecito.

En Irlanda la gente dice que,

si se consigue atrapar un gnomo,

éste dirá dónde tiene escondida su olla de oro.

Paudeen estaba apoyado en el umbral de la puerta, asomando la cabeza y preguntándose cu’ál era su sonido preferido: las olas rompiéndose en la playa, la tetera hirviendo sobre el carbón encendido o la alegre cancioncilla que su hermana Peggy susurraba mientras barría el polvo de la turba y lo echaba al fuego del hogar.

—¡Ya he terminado! —gritó Peggy, sacudiendo la nueva escoba de brezo.

—¡Y ésta es toda la turba que nos queda! —afirmó Ke-vin que había estado acarreando pedazos de turba desde la parte trasera de la cabaña, apilándolos esmeradamente al lado de la chimenea. Sacudió de sus manos el polvo oscuro de la turba y dio un paso atrás para admirar su trabajo.

—El pan está cortado. ¿Cómo va la tetera? —preguntó la señora Burke, la vieja abuela que estaba en la mesa cortando gruesas rebanadas de la torta que había cocido en el homo la noche anterior.

—Ya hemos terminado la harina —murmuró—. ¿De qué haremos la próxima hogaza de pan? Bueno, casi he terminado el mejor mantón de encaje que he hecho este año; lo venderé. ¡Estamos en las manos del Señor!

En cuanto el regordete Paudeen terminó de hacerse preguntas a sí mismo, fue corriendo hacia la mesa para coger el corrusco de la torta.

—¡Comilón! —le dijo su abuela. Pero al mismo tiempo sonrió y acarició su pelo rubio y despeinado.

—Nunca había oído esta tonadilla. Cántala toda, Peggy —gritó Kevin mientras iba corriendo a sacar un cubo de agua con la bomba

Peggy sonrió. Ella siempre estaba con ganas de cantar. Se puso de pie, con los pies juntos y las manos cruzadas, como le habían enseñado en la escuela, y empezó a cantar:

«Cerca de la Torre de los Duendes verdean tréboles de cuatro hojas.

Arrodíllate y pide lo que deseas allí donde la larga ola suspira.

Pero sé sensato en tus deseos y se te concederá, seguramente, felicidad para aliviar tus males.»

—Esto no es una canción -exclamó Peggy burlonamente-. No significa nada.

—Cántala de nuevo —ordenó Paudeen.

-El té está listo. Ya tendréis todo el día para cantar —dijo la vieja señora Burke—. Ven a la mesa, Peggy.

Peggy se sentó al lado de Paudeen.

—Canta —exclamó el chiquillo, golpeando en la mesa.

—Silencio, silencio. Eres un muchacho demasiado atrevido. No debes dar órdenes a tu hermana durante todo el tiempo. ¿No sabes que ella es demasiado buena chica para enfadarse contigo?

Pero mientras le regañaba, la abuela estaba sonriendo.

Peggy le cantó la canción tan bajito que Kevin, que estaba al otro cabo de la mesa, apenas pudo oír. Paudeen escuchó con la cabeza ladeada y sus perezosos ojos medio cerrados.

—Esto es una antigua canción sobre los tréboles de cuatro hojas que dan suerte —murmuró la vieja señora Burke—. Es una gran suerte encontrarlos, aunque nunca conocí a nadie que hubiera encontrado alguno.

Después del desayuno, Peggy lavó los platos y Kevin los secó. Mientras, la abuela se fue a la ciudad a entregar y cobrar algunas labores de costura que había dejado totalmente listas.

—Recordadlo bien —les dijo mirándoles desde el umbral de la puerta, antes de irse—. Necesitamos nuestros ramilletes de trébol para mañana. Mientras los estáis buscando, tratad de encontrar uno de cuatro hojas. Portaos bien y cuidad de Paudeen.

—Abuela, ¿ qué pedirías si encontraras un trébol de cuatro hojas? —preguntó Peggy.

La vieja mujer suspiró.

-Esto es muy fácil de contestar, querida. Pediría una alacena repleta, un buen montón de turba apilada y un bonito broche de cristal que tenía un trébol de cuatro hojas en el interior y que perdí cuando era joven. Cuando lo perdí, podéis estar seguros, mi buena suerte desapareció con él. Sed buenos mientras yo no esté aquí.

Y se fue.

—Kevin, tomemos la cesta para ir al mercado y vamos a llenarla con tréboles para vender —sugirió Peggy.

—Pero, ¿quién los comprará? —preguntó el muchacho—. Cerca del pueblo el trébol crece a montones. Solamente la gente como nosotros, que vive a la orilla del mar, tiene que ir a buscarlo.

Peggy movió la cabeza en desacuerdo.

—Recuerdo que el último día de san Patricio había mujeres que vendían tréboles en el puerto. Hicieron un gran negocio con la gente que venía a misa en las barcas y con los que, con las prisas, se habían olvidado sus tréboles.

—Quizás tengas razón —convino Kevin—. Pero nunca encontraremos bastantes para llenar la cesta.

—Podemos probar —dijo Peggy—. Los he visto a montones más allá de la Torre de los Duendes. Date prisa, Paudeen.

—Yo quiero ir en mi carreta —dijo Paudeen inflexible.

Cuando Paudeen era muy pequeño, Kevin le había hecho una carreta con una caja montada sobre cuatro ruede-cillas. A Paudeen le gustaba tanto pasearse en esta carreta

que insistía en ir montado en ella siempre que tuvieran que ir más allá de la playa.

—Ya eres demasiado grande para ir en la carreta —le dijo Kevin—. No voy a arrastrarte otra vez.

La cara rechoncha de Paudeen parecía tan triste que Peggy tuvo lástima.

—Déjale ir montado por esta vez —dijo lisonjera—. Hace mucho frío y estará caliente en la carreta. Yo tiraré de ella a la ida y tú lo harás a la vuelta.

Kevin se cruzó de brazos y miró con enojo a su hermano.

—¿Eres perezoso porque estás gordo o estás gordo porque eres perezoso? —preguntó—. Esto es lo que me gustaría saber.

—Kevin, no deberías hacer enfadar a Paudeen —objetó Peggy—. Es sólo un chiquillo y tú eres su hermano mayor. Has de cuidarle y ser bueno con él.

Puso un almohadón en la carreta y Paudeen se instaló

confortablemente. Luego ella lo arropó con una vieja manta escocesa de modo que sólo se le veían los ojos serios y el pequeño botón rojo de su nariz enrojecida por el frío.

—El cesto también puede ir en la carreta —dijo Peggy.

A Paudeen no le importó. Se acurrucó, feliz, en el blando almohadón y desde el interior de la manta contemplaba los efectos del viento enconado de aquel día.

Kevin había atado una doble soga a la carreta, y cuando Peggy iba a colocársela para empezar a tirar, él se la quitó.

—Tú busca los tréboles. Yo tiraré del carro —le dijo.

Paudeen sonrió. Le gustaba ser arrastrado por Kevin porque era más grande y fuerte que Peggy y le llevaba más rápido. Kevin se estremeció de frío al dejar el cobijo de la choza y empezó a tirar de la carreta tanto como pudo. Peggy corría a la cabeza, avanzando hacia la Torre de los Duendes. Al llegar donde la arena terminaba y empezaba la hierba, aflojó el paso.

—¿Ves algún trébol? —le preguntó Kevin.

Ella negó con la cabeza.

—Sólo hay pequeños brotes que no sirven para nada —contestó a voces—. Detrás de la Torre, allí es donde hay que buscar.

Casi habían llegado a la Torre cuando el viento lanzó un copo de nieve contra la cara de Paudeen. Este abrió la boca para protestar enérgicamente y entonces tragó otro copo. Por tanto, cerró la boca y se arrepintió de no haberse quedado en casa, junto al fuego.

Kevin arrastró la carreta hasta la parte posterior de la Torre y la dejó entre dos altas rocas que la protegerían del viento.

—¡Ahí te quedas, gandul! —le dijo-. Esto está tan abrigado como un nido de petirrojos.

Cogió la cesta y corrió detrás de Peggy que ya había encontrado un claro de tréboles.

‘Paudeen observó cómo su hermano y su hermana se inclinaban hacia el suelo y cómo, cuando una ráfaga de nieve los alcanzó, buscaban cobijo bajo los árboles. Estando entre las dos rocas no le alcanzó ningún copo de nieve y la gruesa manta le mantenía en calor. Pero cuando Peggy y Kevin desaparecieron de su vista, Paudeen se sintió solo. Los llamó, pero el viento se llevó sus gritos.

Paudeen se desembarazó de la manta y saltó de la carreta con tanta prisa que cayó rodando. Gateó de rodillas y de repente vio que estaba en un claro de hierba tan suave y corta que parecía terciopelo verde. Entonces descubrió, justo en el margen del claro, un trébol de cuatro hojas.

Durante toda la semana había oído hablar tanto del trébol de tres o cuatro hojas, que supo enseguida que había encontrado uno de los de la suerte y que debía desear algo. Sus dedos cogieron el delgado tallo. Quería desear algo para Peggy, para sí mismo y para su abuela. Kevin no era un mal hermano; también tenía que desear algo para él.

—Necesito otros tres tréboles de cuatro hojas —pensó Paudeen.

De pronto, vio tres tréboles de la suerte más creciendo entre la suave hierba. Estaba a punto de formular un deseo cuando una voz furiosa sonó a sus espaldas.

—Eh, tú, joven ladrón. Sal fuera de mi jardín; rápido.

Paudeen, todavía de rodillas, se giró lentamente. Un hombrecito no mucho más grande que él estaba de pie cerca de la Torre. Iba vestido de verde, con un delantal de cuero y un largo gorro de color rojo. Tenía la cara desencajada por la ira y amenazaba a Paudeen con un martillo diminuto.

—Vete tú —ordenó Paudeen, y fue a coger otro trébol de la suerte.

El hombrecito rápidamente avanzó hacia él.

—Escucha —dijo—. Todo lo que tú quieres son deseos. Yo te los concederé si te marchas de mi jardín. Puedes quedarte el trébol que has cogido. No es de mi plantel.

Paudeen miró el trébol de la suerte. Luego miró al hombrecito, pero no dijo una palabra. Cuando en pasadas noches no podía dormirse, su abuela le había contado muchas historias de enanitos, como ella llamaba a los gnomos.

—Todo lo que quiero es hacer un buen trato —prosiguió el gnomo—. Y es posible que seamos amigos. Sí, seguro, yo te conozco bien. He oído a tu hermana Peggy cantando y es posible ¡Qué voz más dulce tiene!

Paudeen ladeó la cabeza y susurró la tonadilla que Peggy había cantado por la mañana. El hombrecito escuchó con furioso asombro.

—¿Dónde aprendiste esta canción? Me has estado espiando y ahora vienes a robarme.

Paudeen agitó la cabeza.

—Pues no tienes mucha conversación —dijo el gnomo—. Ahora tienes derecho a formular tres deseos: ahora.

Paudeen estaba desconcertado. Quería cuatro. De repente, sonrió. Oía a Peggy cantando. Ella y Kevin estaban de vuelta. Ella le diría lo que debía desear.

El gnomo también la oyó.

—Escúchame —dijo—. Puesto que eres tan lento y no terminarías nunca, voy a formular los deseos por ti: una alacena repleta, un buen montón de turba y el broche que tu abuela siempre echa a faltar. Y eso ya te basta. Ahora sal fuera de mi jardín.

El gnomo dio un empujón a Paudeen. El chiquillo rodó fuera del Círculo Encantado y se sentó restregándose los ojos puesto que ya no veía ningún hombrecito ni tréboles de cuatro hojas, excepto el que tenía en su mano.

—Hemos llenado el cesto y estamos casi congelados —gritó ella— ¿Te has caído del carro? ¿Estás herido?

Silenciosamente Paudeen abrió la mano y le enseñó el trébol de cuatro hojas.

—Eres un chico listo —exclamó Peggy con admiración—. ¿Qué vas a pedir?

—Una alacena repleta, un buen montón de turba y el broche que la abuela siempre lamenta haber perdido —contestó Paudeen montando en su carro y arropándose con la manta.

—¿Qué dices? —preguntó Peggy.

—Arranca, vamos —ordenó Paudeen.

En aquel momento, Kevin llegó con el cesto lleno de tréboles.

—Paudeen encontró uno de la suerte —le dijo Peggy.

—Lástima que no tiene bastante sentido común para desear algo que valga la pena —lamentó Kevin—. Espera a que coloque el cesto; después tú tirarás del carretón y yo empujaré.

Había parado de nevar y el viento soplaba a su favor, por lo que corrieron todo el tiempo hacia la casa. Vieron a la abuela cruzando la playa delante de ellos y la llamaron. Pero ella no los oía porque estaba totalmente asombrada mirando la parte trasera de la cabaña.

—Mirad y decidme si estoy delirando —les dijo cuando la alcanzaron, señalando una gran pila de turba tan alta como la cabaña y con los terrones tan bien apilados como ladrillos.

Kevin meneó la cabeza, extrañado. Peggy miró a Paudeen. Este se estaba repitiendo a sí mismo: «Una alacena repleta, un buen montón de turba y el broche que mi abuela perdió y siempre echa a faltar.»

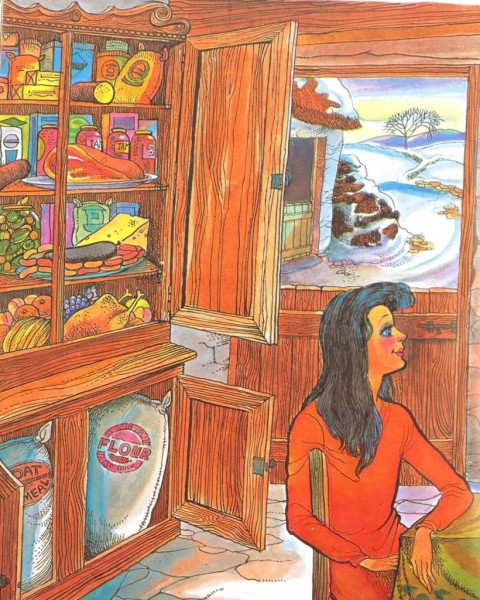

Entraron en la cabaña. La puerta del armario estaba abierta y vieron que los estantes estaban repletos. Había un saco de harina de trigo y otro de harina de avena, un

tarro de compota de frambuesa y un trozo de tocino salado. En la bandeja rota, una sarta de salchichas enroscadas alrededor de una morcilla, y al lado, un gran pedazo de queso.

La vieja abuela se sentó en su sillón de madera y puso sus brazos sobre la mesa.

—¡Qué suerte hemos tenido hoy! —dijo—. Nunca había visto tales riquezas desde que perdí mi hermoso broche. Pero, ¿qué es esto?

Levantó su mano y allí, en la mesa, había un broche de cristal con un trébol de cuatro hojas.

por fin encontre esta enciclopedia marco mi infancia, mi mama los compro antes de que naciera 🙂

Gracias por poner a nuestro alcance esos cuentos maravillosos que una y otra vez se los contaba a mis hijos y que ya grandes me los volvían a pedir

Muchas gracias Manuel por recopilar estos cuentos que recuerdo con mucho cariño y nostalgia de mi infancia

Es con muchísimo gusto. Que los disfrutes!

tonto

Muchas muchas gracias, aun recuerdo ésta historia, la leía una y otra vez de mis libros.

Era el primer cuento del tomo. Me encanta todo el elemento fantástico de la cultura irlandesa que se impegna en este relato. El relato muy entrañable y ameno. muchas gracias.

Espectacular, gracias por permitirnos leer y recordar tan buenos momentos de la niñez

tonta mandame tu foto